活動報告:2005年

日本における公教育の地方分権化の動向と課題

2005-03-14

|

|

|

2005韓・日共同教育政策SEMINAR レポート

1 これまでの学力観の変化

1990年代には、日本の教育行政は、新しい学力に転換した。文部科学省の担当者や教育委員会の指導主事は、教え込む教育を否定し、子どもに考えさせることを強調した。

(1)高度経済成長とともに文部省の進めた教育について、

「大量の授業についていけない子(落ちこぼれ、落ちこぼし)」

「過度な受験競争は、不登校や荒れる子どもたちをつくりだす」

「知育偏重、知識注入の教育」

「画一的な教育では個性が伸びない」

「偏差値教育は、心や体の成長をおろそかにしている」

「教え込み授業が指示待ち人間を育て、日本人を受け身にしている」

という批判があった。

(2)古くは、1976年の『教育課程審議会答申』に、「自ら考え正しく判断できる力を持つ児童生徒の育成」とか「雑多な知識の詰め込み型の一斉指導から脱却し、児童生徒が意欲を持って主体的に問題課題に取り組み、自ら考え、判断し、行動するといった自律的・能動的な学習への質的な転換の必要性」が指摘されていた。

よく言及されるのは、1977年の文部省『小・中学校学習指導要領告示』で、そこでは教育内容の3割削減、授業時数の2割削減が打ち出されていた。

1983年11月の『中央教育審議会教育内容等小委員会の審議経過報告』では、さらにはっきりと、「社会の情報化等が進む今日において、主体的に学ぶ意志、能力、態度及び学習の仕方の習得など、自己教育力の育成が、これからの学校教育で重視されなければならない」といって「自己教育力の育成」ということばもみられる。そして、「学校教育は単なる知識の伝達の場ではなく、思考力、判断力、創造力を養うことを知育の基本に据え、発達の段階に応じて、最小限必要な知識・技能を確実に身に付けさせることが大切である」と指摘されていた。

(3)既存の学校教育に大きな批判を投げかけたのは、1984─1987年に設置されていた「臨時教育審議会」である。日本の教育は、明治以来「追いつき型」であったため知育に偏重していたと指摘し、これからは個性を重視し創造性を育成すべきだとしたのである。

国際化の流れの中で、このような考え方は社会的な傾向となり、大学入試も科目数を減少させて「平均点人間よりは個性」というような風潮を生み出した。

(4)「新しい学力観」という名称は、1992年4月に登場する。

1989年改訂小学校指導要領の実施にあたり、1991年指導要録改訂の影響を受け、「基礎・基本」解釈の上で大きな変更がなされる。1989年改定当時は、1977年改定と同じく「国民として必要な(共通の)基礎・基本」があるという前提であった。

「これまでの教育においては、基礎・基本として、知識や技能を中心にとらえる傾向がみられた。これからの教育においては、……豊かに生きる力としての資質や能力を基礎・基本ととらえることが肝要である。」(文部省初等中等教育局『小学校教育課程一般指導資料』の「基礎・基本のとらえ方」、1993年9 月)

2 これまでの授業の変化

2002年度より、土曜日の授業がなくなり、また総合学習が小学校・中学校・高等学校の全課程で実施された。3年間の経験の中で、すぐれた実践も生まれている。

生涯学習という国際的に動きに対応して総合学習が考案されている。PISAの提起したリテラシーと関連が深いのだが、日本の学校の教師はこの関係をほとんど理解していない。

(1)評価の観点として「関心・意欲・態度」が重視される。これは、1993年9月の文部省初等中等教育局『小学校教育課程一般指導資料』にて、「基礎・基本のとらえ方」にて観点の順序を入れ替えて、基礎・基本の解釈を変更した。

「これまでの教育においては、基礎・基本として、知識や技能を中心ととらえる傾向が見られた。これからの教育においては、……豊かに生きる力としての資質や能力を基礎・基本ととらえることが肝要である。基礎・基本をこのようにとらえるとき、「関心・意欲・態度」、「思考・判断」、「技能・表現(又は技能)」、「知識・理解」などの資質や能力がその中核になると言えよう。」(文部省『新しい学力観に立つ教育課程の創造と展開』)

(2)1996年7月の『第15期中央教育審議会第一次答申』は、「生きる力」の育成を今後の教育の基本理念として提唱した。

「これからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を[生きる力]と称することとし、これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要であると考えた。」

(3)「総合学習」は、1998年6月22日の教育課程審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について(審議のまとめ)』ではっきりとした。この答申の特徴は、

(a)年間総授業時数を70時間削減する→月2回の土曜日分

(b)ほとんどの教科で学習内容を大幅に削減→3割削減と言われた

(c)「総合的な学習の時間」を小・中・高校の必修として新設

(d)中学・高校で選択教科の時間枠を大幅に拡大する

である。

(4)「総合的な学習の時間」の展開

・学習指導要領の「総則」:国際理解、情報、環境、健康・福祉などの横断的・総合的な課題

・ トピック:ごみ、河川、福祉、森、水、生き物(蛍、トンボなど)、まちの歴史など

・ 広がりと深まり:一つのトピックから入っても子どもの学習は地域へと広がるなど、多様な学びを展開している。<学校知>と<生活知>の統合。

・日教組での「総合学習」の取り組み:「ゆとりの時間」の特設に伴う教育現場の揺れ動きの中で教育課程試案(1974年)を出すが、その以前から、「土の中の教育」(三重県)「公害学習」(四日市)などの地域の課題にとりくむ探求は実践されており、態勢はできあがっていた。

3 指導要領改訂と低学力批判

現在の学習指導要領が作成された直後(1999年)から低学力批判が始まる。旧来の学力観に基づき、「ゆとり」教育を批判し、主要教科の授業時間数の増大を主張した。

低学力批判に呼応して、習熟度別編成が開始され、2001-2002年のわずか2年間で、小学校の74%、中学校の67%に浸透していった。また、財政難、教員管理を理由に一部の地域では、義務教育段階でも学校選択制が始まった。

親は、選択制や習熟度別編成を否定せず、歓迎する傾向にある。

文部科学省は、2003年に、学習指導要領の性格に関する解釈を基準(マキシマムでもありミニマムでもある)からミニマムへと変更した。

(1)学力論争の幕が開くのは、1999年4月の市川伸一・和田秀樹『学力危機─受験と教育をめぐる徹底対論』(河出書房新社)であるとされる。それに続いて、岡部恒治、戸瀬信之、西村和雄編『分数ができない大学生:21世紀の日本が危ない』(東洋経済新報社、1999年6月)がでた。

(2)政府の政策は、行政改革、規制緩和の道をたどり始め、権利としての教育(『日本国憲法』26条)とか福祉国家論は無視される傾向にある。

政府の教育政策は、河合隼雄を座長とする「21世紀日本の構想」懇談会による2000年3月の報告書『日本のフロンティアは日本にある』でおよそ固まったと言える。ここでは、「教育を転換する」として、学校教育を「義務として強制する教育」と「サービスとして行う教育」の二つでとらえ、義務教育の切り下げとともに学校教育に市場の論理を導入して競争と民営化への道を提示している。

(3)同時にこの時、江崎玲於奈を座長として、教育改革国民会議が発足している。

教育改革国民会議第一分科会は、2000年7月に報告書を作成し、「私たちは平等を願うが、人間は生まれた瞬間から、平等ではない」という刺激的なことばで学校教育を組み替えようとした。

さらに、2000年9月22日には、教育改革国民会議が中間報告を発表し、「画一的教育からの脱却、独創的・創造的な人間の育成」「教育基本法の見直し」「小学校からのIT、英語教育」などを提起した。

(4)「低学力」批判の論点。

「ゆとり」教育(完全週5日制、総合的な学習の時間、学習内容の削減、教科の授業時間の削減)は、学力低下をもたらす。

「ゆとり」教育は、まじめに勉強することを否定し、子どもたちの「勉強嫌い」「学習離れ」を生んでいる。

自分の子どもは大丈夫なのかという不安をあおった。

(5)学校選択、学校別のテスト点数公開

2003年3月20日には、中央教育審議会答申『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について』があり、義務教育制度の在り方として、以下のように記述。

義務教育に関して,社会の変化や保護者の意識の変化に対応し,義務教育制度をできる限り弾力的なものにすべきとの観点から,

(i) 就学年齢について,発達状況の個人差に対応した弾力的な制度

(ii)学校区分について,小学校6年間の課程の分割や幼小,小中,中高など各学校種間の多様な連結が可能となるような仕組み

(iii)保護者の学校選択,教育選択などの仕組み

などについて様々な意見が出された。

その後、法律的にどう処理されたのか不明であるが、現実には、公立の小・中学校で学校選択が行われている。

(6)2001年 学習指導要領の性格に関する解釈変更

文部省は「学習指導要領への厳格な準拠」を求める方針を転換し、「学習指導要領は最低基準。理解の速い子にはより高度な内容を教える」ということにした。

(7)少人数加配

文科省は、2001年度より、義務教育標準法を学級定員の縮小ではなく、加配という教員増に適用することにした。しかし、チームティーチング(TT)など、少人数指導を前提としていたので、現場ではやむなく習熟度別編成に流れた。この結果、従来の学級別編成が崩されてしまった。

4 今回の問題点の把握

文部科学大臣は、2004年の11月に、教育現場で競争意識を高めるために「全国学力テスト」の実施を提案していた。12月7日にPISA2003、15日にTIMSS2003の結果が相次いで公表され、マスコミは学力低下と報道した。

文部科学大臣はすかさずテスト体制の強化をコメントし、その後、2004年の1月には、文部科学大臣や文部省側からは総合学習や生活科を縮小・削減し、教科の授業を増大する発言が続いている。

われわれは、これは全く逆の対応であると考える。低学力の子どもたちへの対応が必要であることは当然のことだが、トレーニングを主体にした旧来の学力観に戻ることは解決にならない。

(1)学力観の転換

PISAが提起している学力は、教科の学力よりも、「教科横断的能力」(CCC: cross-curricular competencies)である。これは、社会に出てからも学び続けるという生涯学習の発想を基盤にしている。PISAでは、学力を読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシー、問題解決力(reading literacy, mathematical literacy, scientific literacy, problem solving)と整理し直している。

このような学力は、旧来の教科の学力は異なり、知識や技能を持ちながらそれらを活用、発展させていく能力のことである。本来は、「総合的な学習の時間」は、その点に留意して作られたものであるが、この点が日本の教育行政では誤解されている。

さらに、PISAで言う読解力とは、「書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」と広く定義されており、読み取るテキストも「連続型のテキスト」、いわゆる文章だけでなく、「非連続型のテキスト」と呼ばれる図表、グラフ、地図などあらゆる情報を比較・関連付けながら読み取って、解釈し、文脈につなげて考え直し、評価するということである。それは、単なる読書とか、ましてや漢字の練習とかというものよりは、総合的な思考力を問うものである。これこそ、「総合学習」で培われるべき学力といえるものが測られているわけであり、文科省の対応は逆方向だと言えるだろう。

(2)テスト結果の問題点

1990年代には、日本の教育行政は、新しい学力に転換した。文部科学省の担当者や教育委員会の指導主事は、教え込む教育を否定し、子どもに考えさせることを強調した。

(1)高度経済成長とともに文部省の進めた教育について、

「大量の授業についていけない子(落ちこぼれ、落ちこぼし)」

「過度な受験競争は、不登校や荒れる子どもたちをつくりだす」

「知育偏重、知識注入の教育」

「画一的な教育では個性が伸びない」

「偏差値教育は、心や体の成長をおろそかにしている」

「教え込み授業が指示待ち人間を育て、日本人を受け身にしている」

という批判があった。

(2)古くは、1976年の『教育課程審議会答申』に、「自ら考え正しく判断できる力を持つ児童生徒の育成」とか「雑多な知識の詰め込み型の一斉指導から脱却し、児童生徒が意欲を持って主体的に問題課題に取り組み、自ら考え、判断し、行動するといった自律的・能動的な学習への質的な転換の必要性」が指摘されていた。

よく言及されるのは、1977年の文部省『小・中学校学習指導要領告示』で、そこでは教育内容の3割削減、授業時数の2割削減が打ち出されていた。

1983年11月の『中央教育審議会教育内容等小委員会の審議経過報告』では、さらにはっきりと、「社会の情報化等が進む今日において、主体的に学ぶ意志、能力、態度及び学習の仕方の習得など、自己教育力の育成が、これからの学校教育で重視されなければならない」といって「自己教育力の育成」ということばもみられる。そして、「学校教育は単なる知識の伝達の場ではなく、思考力、判断力、創造力を養うことを知育の基本に据え、発達の段階に応じて、最小限必要な知識・技能を確実に身に付けさせることが大切である」と指摘されていた。

(3)既存の学校教育に大きな批判を投げかけたのは、1984─1987年に設置されていた「臨時教育審議会」である。日本の教育は、明治以来「追いつき型」であったため知育に偏重していたと指摘し、これからは個性を重視し創造性を育成すべきだとしたのである。

国際化の流れの中で、このような考え方は社会的な傾向となり、大学入試も科目数を減少させて「平均点人間よりは個性」というような風潮を生み出した。

(4)「新しい学力観」という名称は、1992年4月に登場する。

1989年改訂小学校指導要領の実施にあたり、1991年指導要録改訂の影響を受け、「基礎・基本」解釈の上で大きな変更がなされる。1989年改定当時は、1977年改定と同じく「国民として必要な(共通の)基礎・基本」があるという前提であった。

「これまでの教育においては、基礎・基本として、知識や技能を中心にとらえる傾向がみられた。これからの教育においては、……豊かに生きる力としての資質や能力を基礎・基本ととらえることが肝要である。」(文部省初等中等教育局『小学校教育課程一般指導資料』の「基礎・基本のとらえ方」、1993年9 月)

2 これまでの授業の変化

2002年度より、土曜日の授業がなくなり、また総合学習が小学校・中学校・高等学校の全課程で実施された。3年間の経験の中で、すぐれた実践も生まれている。

生涯学習という国際的に動きに対応して総合学習が考案されている。PISAの提起したリテラシーと関連が深いのだが、日本の学校の教師はこの関係をほとんど理解していない。

(1)評価の観点として「関心・意欲・態度」が重視される。これは、1993年9月の文部省初等中等教育局『小学校教育課程一般指導資料』にて、「基礎・基本のとらえ方」にて観点の順序を入れ替えて、基礎・基本の解釈を変更した。

「これまでの教育においては、基礎・基本として、知識や技能を中心ととらえる傾向が見られた。これからの教育においては、……豊かに生きる力としての資質や能力を基礎・基本ととらえることが肝要である。基礎・基本をこのようにとらえるとき、「関心・意欲・態度」、「思考・判断」、「技能・表現(又は技能)」、「知識・理解」などの資質や能力がその中核になると言えよう。」(文部省『新しい学力観に立つ教育課程の創造と展開』)

(2)1996年7月の『第15期中央教育審議会第一次答申』は、「生きる力」の育成を今後の教育の基本理念として提唱した。

「これからの子供たちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力であり、また、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は、こうした資質や能力を、変化の激しいこれからの社会を[生きる力]と称することとし、これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要であると考えた。」

(3)「総合学習」は、1998年6月22日の教育課程審議会『幼稚園、小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について(審議のまとめ)』ではっきりとした。この答申の特徴は、

(a)年間総授業時数を70時間削減する→月2回の土曜日分

(b)ほとんどの教科で学習内容を大幅に削減→3割削減と言われた

(c)「総合的な学習の時間」を小・中・高校の必修として新設

(d)中学・高校で選択教科の時間枠を大幅に拡大する

である。

(4)「総合的な学習の時間」の展開

・学習指導要領の「総則」:国際理解、情報、環境、健康・福祉などの横断的・総合的な課題

・ トピック:ごみ、河川、福祉、森、水、生き物(蛍、トンボなど)、まちの歴史など

・ 広がりと深まり:一つのトピックから入っても子どもの学習は地域へと広がるなど、多様な学びを展開している。<学校知>と<生活知>の統合。

・日教組での「総合学習」の取り組み:「ゆとりの時間」の特設に伴う教育現場の揺れ動きの中で教育課程試案(1974年)を出すが、その以前から、「土の中の教育」(三重県)「公害学習」(四日市)などの地域の課題にとりくむ探求は実践されており、態勢はできあがっていた。

3 指導要領改訂と低学力批判

現在の学習指導要領が作成された直後(1999年)から低学力批判が始まる。旧来の学力観に基づき、「ゆとり」教育を批判し、主要教科の授業時間数の増大を主張した。

低学力批判に呼応して、習熟度別編成が開始され、2001-2002年のわずか2年間で、小学校の74%、中学校の67%に浸透していった。また、財政難、教員管理を理由に一部の地域では、義務教育段階でも学校選択制が始まった。

親は、選択制や習熟度別編成を否定せず、歓迎する傾向にある。

文部科学省は、2003年に、学習指導要領の性格に関する解釈を基準(マキシマムでもありミニマムでもある)からミニマムへと変更した。

(1)学力論争の幕が開くのは、1999年4月の市川伸一・和田秀樹『学力危機─受験と教育をめぐる徹底対論』(河出書房新社)であるとされる。それに続いて、岡部恒治、戸瀬信之、西村和雄編『分数ができない大学生:21世紀の日本が危ない』(東洋経済新報社、1999年6月)がでた。

(2)政府の政策は、行政改革、規制緩和の道をたどり始め、権利としての教育(『日本国憲法』26条)とか福祉国家論は無視される傾向にある。

政府の教育政策は、河合隼雄を座長とする「21世紀日本の構想」懇談会による2000年3月の報告書『日本のフロンティアは日本にある』でおよそ固まったと言える。ここでは、「教育を転換する」として、学校教育を「義務として強制する教育」と「サービスとして行う教育」の二つでとらえ、義務教育の切り下げとともに学校教育に市場の論理を導入して競争と民営化への道を提示している。

(3)同時にこの時、江崎玲於奈を座長として、教育改革国民会議が発足している。

教育改革国民会議第一分科会は、2000年7月に報告書を作成し、「私たちは平等を願うが、人間は生まれた瞬間から、平等ではない」という刺激的なことばで学校教育を組み替えようとした。

さらに、2000年9月22日には、教育改革国民会議が中間報告を発表し、「画一的教育からの脱却、独創的・創造的な人間の育成」「教育基本法の見直し」「小学校からのIT、英語教育」などを提起した。

(4)「低学力」批判の論点。

「ゆとり」教育(完全週5日制、総合的な学習の時間、学習内容の削減、教科の授業時間の削減)は、学力低下をもたらす。

「ゆとり」教育は、まじめに勉強することを否定し、子どもたちの「勉強嫌い」「学習離れ」を生んでいる。

自分の子どもは大丈夫なのかという不安をあおった。

(5)学校選択、学校別のテスト点数公開

2003年3月20日には、中央教育審議会答申『新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について』があり、義務教育制度の在り方として、以下のように記述。

義務教育に関して,社会の変化や保護者の意識の変化に対応し,義務教育制度をできる限り弾力的なものにすべきとの観点から,

(i) 就学年齢について,発達状況の個人差に対応した弾力的な制度

(ii)学校区分について,小学校6年間の課程の分割や幼小,小中,中高など各学校種間の多様な連結が可能となるような仕組み

(iii)保護者の学校選択,教育選択などの仕組み

などについて様々な意見が出された。

その後、法律的にどう処理されたのか不明であるが、現実には、公立の小・中学校で学校選択が行われている。

(6)2001年 学習指導要領の性格に関する解釈変更

文部省は「学習指導要領への厳格な準拠」を求める方針を転換し、「学習指導要領は最低基準。理解の速い子にはより高度な内容を教える」ということにした。

(7)少人数加配

文科省は、2001年度より、義務教育標準法を学級定員の縮小ではなく、加配という教員増に適用することにした。しかし、チームティーチング(TT)など、少人数指導を前提としていたので、現場ではやむなく習熟度別編成に流れた。この結果、従来の学級別編成が崩されてしまった。

4 今回の問題点の把握

文部科学大臣は、2004年の11月に、教育現場で競争意識を高めるために「全国学力テスト」の実施を提案していた。12月7日にPISA2003、15日にTIMSS2003の結果が相次いで公表され、マスコミは学力低下と報道した。

文部科学大臣はすかさずテスト体制の強化をコメントし、その後、2004年の1月には、文部科学大臣や文部省側からは総合学習や生活科を縮小・削減し、教科の授業を増大する発言が続いている。

われわれは、これは全く逆の対応であると考える。低学力の子どもたちへの対応が必要であることは当然のことだが、トレーニングを主体にした旧来の学力観に戻ることは解決にならない。

(1)学力観の転換

PISAが提起している学力は、教科の学力よりも、「教科横断的能力」(CCC: cross-curricular competencies)である。これは、社会に出てからも学び続けるという生涯学習の発想を基盤にしている。PISAでは、学力を読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシー、問題解決力(reading literacy, mathematical literacy, scientific literacy, problem solving)と整理し直している。

このような学力は、旧来の教科の学力は異なり、知識や技能を持ちながらそれらを活用、発展させていく能力のことである。本来は、「総合的な学習の時間」は、その点に留意して作られたものであるが、この点が日本の教育行政では誤解されている。

さらに、PISAで言う読解力とは、「書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」と広く定義されており、読み取るテキストも「連続型のテキスト」、いわゆる文章だけでなく、「非連続型のテキスト」と呼ばれる図表、グラフ、地図などあらゆる情報を比較・関連付けながら読み取って、解釈し、文脈につなげて考え直し、評価するということである。それは、単なる読書とか、ましてや漢字の練習とかというものよりは、総合的な思考力を問うものである。これこそ、「総合学習」で培われるべき学力といえるものが測られているわけであり、文科省の対応は逆方向だと言えるだろう。

(2)テスト結果の問題点

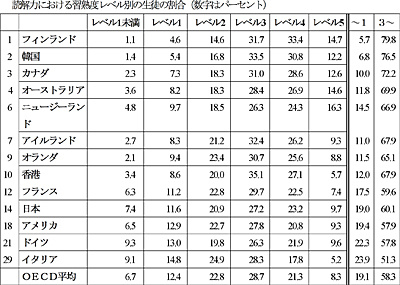

表でも分かるように、日本の特徴は、社会生活をするのにきわめて困難が予想される「レベル1未満」が多く、平均以上という「レベル3」以上が少ないことである。かつて、高度経済成長期には全体の学力の底上げを実現したのであるが、現在の日本は学力分布の分化が深刻な問題になっている。

5 子どもたちの生活について

子どもたちは、依然として競争システムと受験体制によってストレスを受けており、国際的にも子どもの権利委員会から過度な学力競争について指摘を受けている。

同時に、日本の子どもたちは、国際調査によっても、テレビを見る時間が他国よりも多く、家庭で学習する時間も少ない。勉強をする子どもたちの層と、しない子どもたちの層とに二分化され、学力も二極化の現象が見られる。これに対する行政の対策はない。

(1)日本の子どもたちはあまり勉強しない

同時に行われた生活実態調査では、PISAによると、授業以外の勉強時間が日本では週平均6.5時間でOECDの平均の8.9時間より短い。TIMSS によると、宿題をする時間は、小学4年生で一日平均0.9時間で国際平均の1.4時間に比べて短い。また、中学2年生では1.0時間と、調査した46か国中もっとも少ない。テレビを見る時間は、小学4年生で一日平均2.0時間と国際平均の1.7時間よりも多く、中学2年生になると2.7時間にもなり46か国中最大である。

(2)日本も韓国もストレスの多い教育状況にある

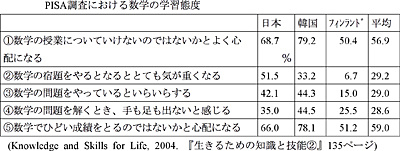

勉学意欲についても、TIMSSでは、中学2年生で、「数学の勉強が楽しいか」に強くそう思う者は日本では9%であり国際平均の29%よりもきわめて低い。また、「希望の職業に就くために必要か」に強くそう思うあるいはそう思うと答えた者は日本では47%であり、国際平均の73%よりも極めて少ない。「数学の勉強への積極性」の高いレベルの者は日本では17%しかなく、国際平均の55%に比べて3分の1ほどである。

5 子どもたちの生活について

子どもたちは、依然として競争システムと受験体制によってストレスを受けており、国際的にも子どもの権利委員会から過度な学力競争について指摘を受けている。

同時に、日本の子どもたちは、国際調査によっても、テレビを見る時間が他国よりも多く、家庭で学習する時間も少ない。勉強をする子どもたちの層と、しない子どもたちの層とに二分化され、学力も二極化の現象が見られる。これに対する行政の対策はない。

(1)日本の子どもたちはあまり勉強しない

同時に行われた生活実態調査では、PISAによると、授業以外の勉強時間が日本では週平均6.5時間でOECDの平均の8.9時間より短い。TIMSS によると、宿題をする時間は、小学4年生で一日平均0.9時間で国際平均の1.4時間に比べて短い。また、中学2年生では1.0時間と、調査した46か国中もっとも少ない。テレビを見る時間は、小学4年生で一日平均2.0時間と国際平均の1.7時間よりも多く、中学2年生になると2.7時間にもなり46か国中最大である。

(2)日本も韓国もストレスの多い教育状況にある

勉学意欲についても、TIMSSでは、中学2年生で、「数学の勉強が楽しいか」に強くそう思う者は日本では9%であり国際平均の29%よりもきわめて低い。また、「希望の職業に就くために必要か」に強くそう思うあるいはそう思うと答えた者は日本では47%であり、国際平均の73%よりも極めて少ない。「数学の勉強への積極性」の高いレベルの者は日本では17%しかなく、国際平均の55%に比べて3分の1ほどである。

小澤紀美子(東京学芸大学教授)